特別企画

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

A列車で行こう ポータルサイト > 特別企画 > A列車jp発「こだわりマップの作り方(前編)」

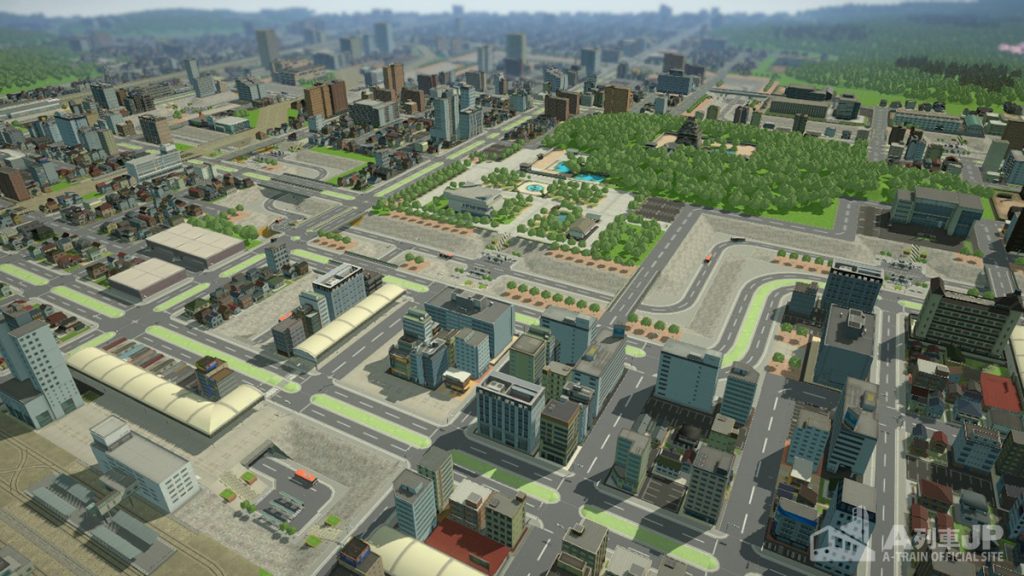

2021年3月発売の「A列車で行こう はじまる観光計画」、アップデート版の「ひろがる観光ライン」を3年以上遊んでいますが、特にハマっているのは自由にマップを作るコンストラクションモードです。

2022年以降に作成し、投稿したマップは7つ。1つはシナリオ付きオリジナルマップ、3つはシナリオ付き再現マップです。アートディンクとの懇談の中で、そんな再現マップへのこだわりを熱弁していたところ、ぜひ記事化してほしいと思いもよらない依頼をいただきました。

天下の「A列車公式サイト」で個人のプレイスタイルを披露するのは恐れ多いのですが、せっかくの機会ですので、筆者がどのように実在都市の再現マップを作成しているか、前後編で語らせていただきます。

まずは、どの都市を作るかを決めなければ始まりません。筆者がこれまで作成した再現マップは、札幌市、稚内市、静岡市、長野市、松山市、横浜市・川崎市で、いずれも訪れたことのある土地です。鉄道を中心とした都市の広がり、人の流れを再現する上で、その街への関心、思い入れは欠かせません。ゲームを始めてから訪れた静岡市や長野市は、最初から「マップ化」を意識して町をめぐり、帰ってすぐ作成に着手したほどです。

もうひとつ重要なのはテーマを明確にすることです。例えば札幌マップでは「1960年代に廃止された定山渓鉄道」の復活と、鉄道を活用した「都心から定山渓温泉への観光輸送」。稚内マップでは「稚内と樺太を結ぶ稚泊連絡船が存続していたら」をテーマに、「連絡船(フェリー)と特急の連絡輸送」をシナリオの軸に据えました。

静岡マップでは静岡鉄道と駿府城を中心とした静岡市の街並みと、三保の松原、久能山東照宮などの豊かな観光資産。松山マップでは松山市駅を中心に三方向に伸びる伊予鉄と、市内線(路面電車)の再現がテーマでした。

前作「A列車で行こう3DS」から路面電車の要素が削除された今作では、道路と線路を平行して設置するなど、いくつかの「再現方法」がありますが、制約が大きく自由な街並みを作れません。そこで立体交差化した道路に、路面電車に見立てたバスを走らせたらどうなるか、という思いつきから作ったのが松山マップです。

再現マップは「完全再現」にこだわる必要はありません。というより、不可能です。今作の道路は東西南北の4方向、線路は斜めも加えた8方向しか作れないので、どこかに絶対に妥協が生じます。「それっぽい再現」に説得力を与えるのがテーマなのです。

再現マップの作成で学んだ手法や視点はオリジナルマップにも活かせます。どのように街を捉え、どう形にしていくのか、都市と鉄道の歴史にまつわる執筆活動を行う筆者だからこその、こだわりにお付き合いいただけますと幸いです。

では実際にマップを作りながら見ていきましょう。今回、サンプルに選んだのは「福井市」です。2024年3月に北陸新幹線が開業した福井市には、中小私鉄であるえちぜん鉄道と福井鉄道が走っています。また福井鉄道は全長20.5kmのうち、3.4kmが軌道(いわゆる路面電車)、17.1kmが鉄道という珍しい路線で、一部の列車がえちぜん鉄道へ直通運転を行っています。

福井県は世帯あたりの自動車保有台数が日本一というクルマ社会ですが、一方でえちぜん鉄道や福井鉄道への公的支援や、自治体主導でバス網を再編するなど、公共交通の維持に熱心な自治体でもあります。筆者は2019年に取材で福井を訪れ、福井の地域公共交通の取り組みに強い感銘を受けました。今回、新幹線が開業したことを受けて、改めてマップ化してみたいと思っていました。

前置きが長くなりましたが、いよいよマップ作成に着手しましょう。ただ、いきなりコンストラクションモードを起動して作り始めてもうまくいきません。まずは下準備として、実際の都市がどのような構造になっているのかを分析する必要があります。

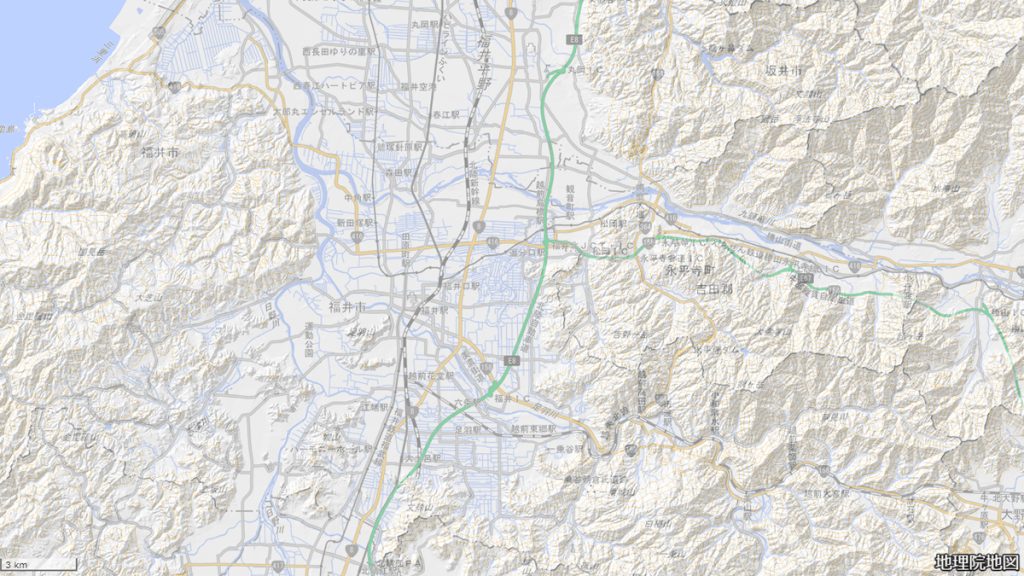

ネットには国土地理院の地理院地図やGoogle Mapなど無料で利用できる地図サービスが多数あります。例えば地理院地図で「標準地図」と土地の形状を示す「陰影起伏図」を重ねて表示すると、地形と鉄道や主要道路などを一覧することができます。

これを画像で出力し、パワーポイントに張り付けて作業開始です。最初に決めるのはマップの範囲です。今作では1マスが50mなので、Lサイズマップ320マスで一辺16kmの換算です。しかしこれをそのまま適用すると、車両1両や道路幅が全部50mになってしまいます。

肌感覚として一辺10~12km程度、建物が密集する都市部では1マスあたり20m(列車1両)、つまり一辺6.4kmで考えると収まりやすい印象です。路線網や観光地を再現するためにマップの範囲を広げたくなりますが、例えば5×4マスの「木造学校」は1マス20m換算であれば100×80mですが、50m換算では250×200mとなり、あまりにも巨大です。都市と建物のスケールが合わないとスペースが不足するため、再現の面白みが消えてしまいます。

また列車の編成が長くなると、駅間を一定間隔確保しなければ違和感が出るため、再現可能な区間が限られます。ただ、1~3両の短編成であれば駅を多少詰め込んでも気になりません。筆者が中小私鉄の再現マップ好んで作成するのは駅設置の自由度を上げつつ、ターミナル駅周辺と郊外のスケールを変えてある程度の広さのマップを作ることができるからです。今回の福井マップは筆者史上過去最大となる1辺20kmの都市を作ってみましょう。

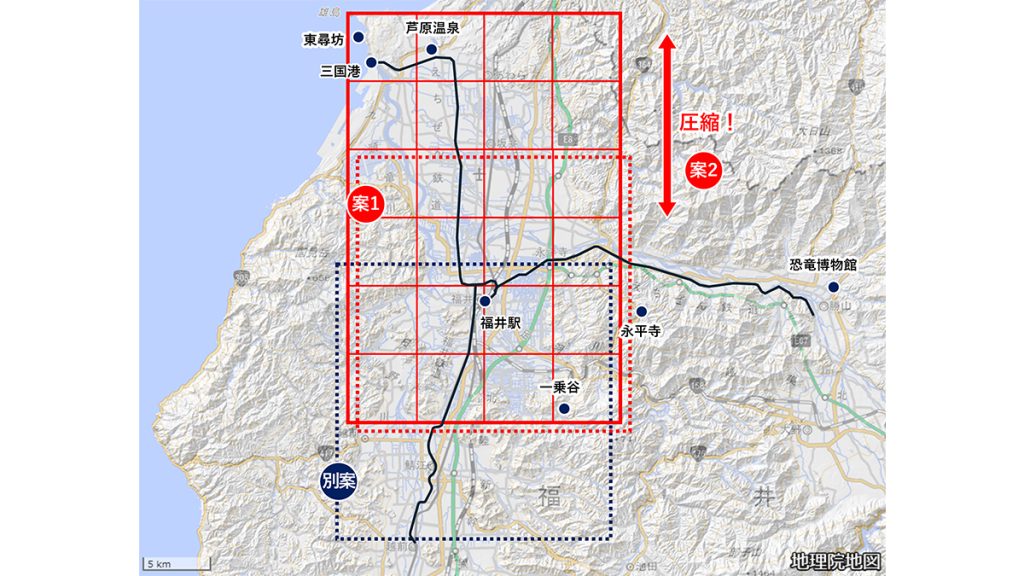

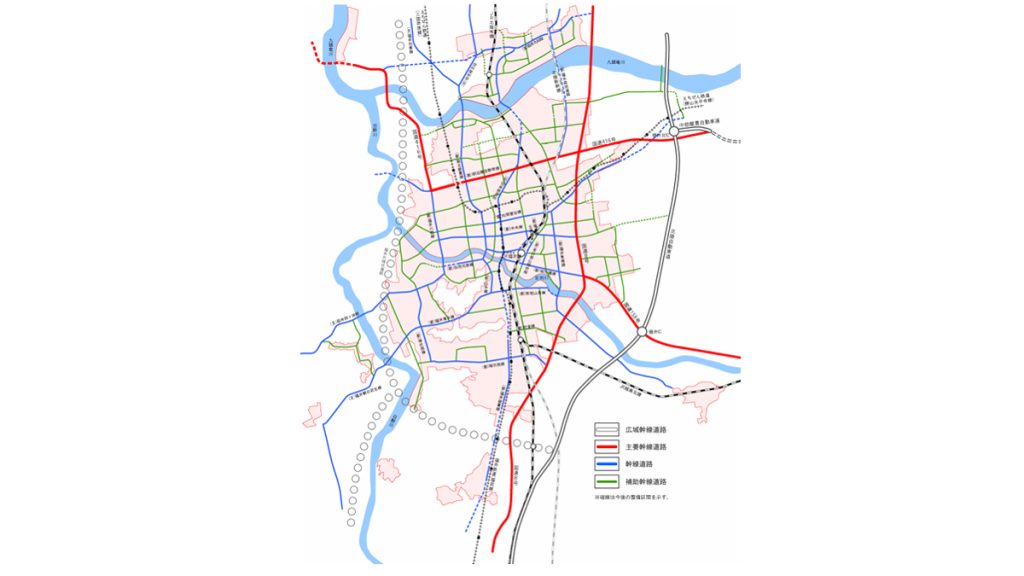

地理院地図に一辺20キロのマスを重ねたのが画像4です。福井駅を中心に南北に走る新幹線と並行在来線「ハピラインふくい」、三方向に伸びる私鉄線が特徴的です。今回の目的はえちぜん鉄道と福井鉄道の密接な輸送形態、福武線併用軌道区間の再現をテーマとするため、ハピラインは省略することにします。

えちぜん鉄道の勝山永平寺線と三国芦原線、福井鉄道福武線にはそれぞれ十分な走行距離を確保したいのでマップ中心に福井駅を置きました。しかし、福井駅以北は平野を新幹線、ハピライン、えちぜん鉄道三国芦原線が直線的に進む上、沿線風景は水田が多くを占めるため、マップとしてのメリハリに欠けます。試しに作ってみましたが、どうしても大味になってしまいます。

そこで今回はマップの北4分の1より上を大胆に圧縮して、芦原温泉や三国港を取り込みます。福井鉄道をメインに作るのであれば、範囲を南にずらして福武線の終点である武生まで含めてもいいかもしれません。この場合はあえて新幹線を省略して、福井鉄道とハピラインを中心に再現したくなりますね。

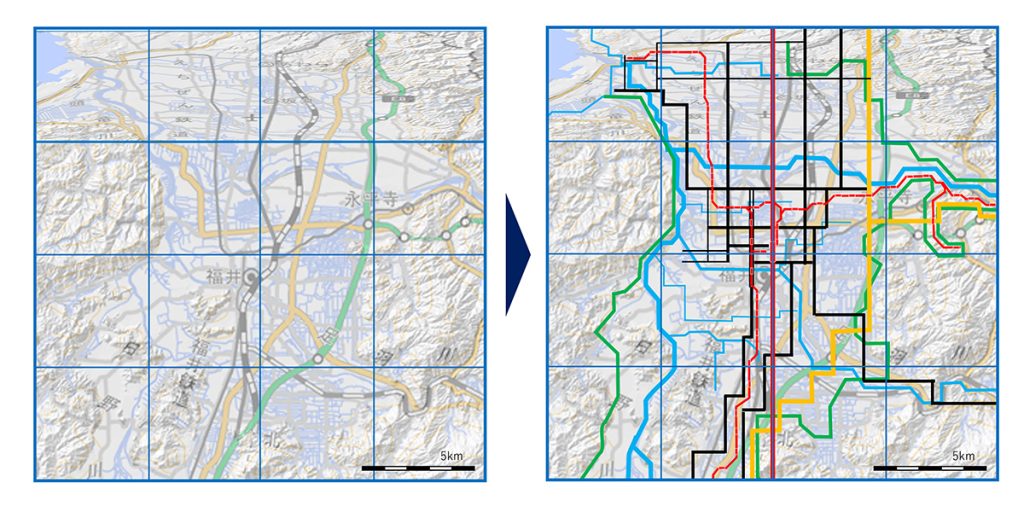

こうしてマップの範囲が決まったら、次は画像6のように、切り取った画像上に線や図形を乗せて設計図を作ります。画像では山岳のアウトラインを緑、河川を水色、鉄道を赤、道路を黒(高規格道路をオレンジ)で記しました。

最初に土地の起伏と、海岸線、河川など水回りの配置を決めます。細かい作り込みは後編で触れますが、地形の作り込みでマップのリアリティは格段に変わります。ここではどこが平地以外になるのかを整理しておきます。

大体の配置が見えてきたら次に鉄道と主要な道路を配置します。福井マップは新幹線を中心におくため、中心に福井駅を置き、南北に新幹線の直線を引き、えちぜん鉄道と福井鉄道を配置します。複雑な形状の街を全て「縦横斜め」に変換するのがポイントです。その過程で様々な取捨選択が発生します。

完全再現を目指すのではなく、自分なりのアレンジを加えるのも再現マップの楽しみ方です。福井マップでは右下が寂しいので、「一乗谷朝倉氏遺跡」を観光地にして九頭竜線も敷設し、足羽川を縫うように走る様子も再現します。もうひとつは2001年に休止(翌年廃止)された「永平寺線」東古市(現・永平寺口)~永平寺間も復活させましょうか。

道路はじっくり考えます。縦横しか配置できない道路は最大の制約であり、作成中もどれがどの道路として作っているかが分からなくなりがちです。これらを後から修正するのは大きな手戻りとなるため、鉄道を基準に高速道路やバイパスなどの位置関係をハッキリと決めます。

街づくりの軸となる大通りはどこなのか。行ったことのある都市であればイメージしやすいですが、地元民でないと細部はわかりません。地図や航空写真が参考になるのはもちろんですが、自治体が定める都市計画は、街の現状と課題、未来像を把握する最適の資料です。

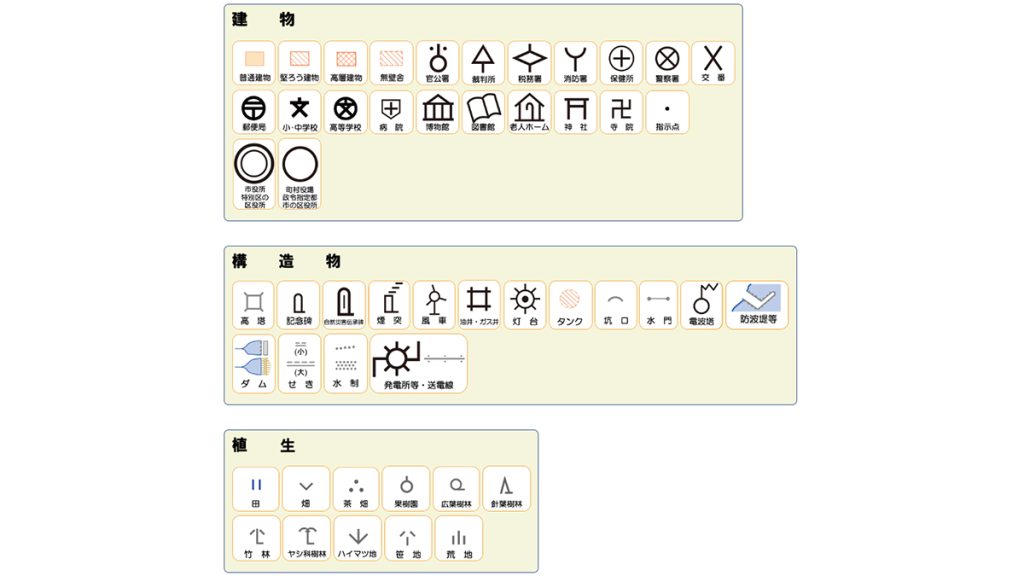

次に再現マップの腕の見せ所である施設の配置です。1マスの住居やビルを敷き詰めても「街」には見えません。高層ビルやマンション、ニュータウンはもちろん、学校、役所、警察署、病院、寺社仏閣などの「公共施設」が街のアクセントになります。ただし位置は後ほど細かく決めるので、今はざっくりです。

どこにどんな施設があるかは、当たり前ですが、地図を見ればわかります。地理院地図の縮尺を大きくすると地図記号が入った昔ながらの地図が表示されます。学校で習った地図記号の読み方を覚えていますか。

さて、ここまで来たらようやく実機の登場です。が、いきなり作り始めるのは危険です。福井マップの目的のひとつは福武線併用軌道(路面電車)区間の再現ですが、違和感のない仕上がりになるのか、また福井城址大名町停留所付近から福井駅前に分岐する通称「ヒゲ線」の運行を再現できるのか、街を作ってからうまくいかないと困るので、事前に検証しておきます。

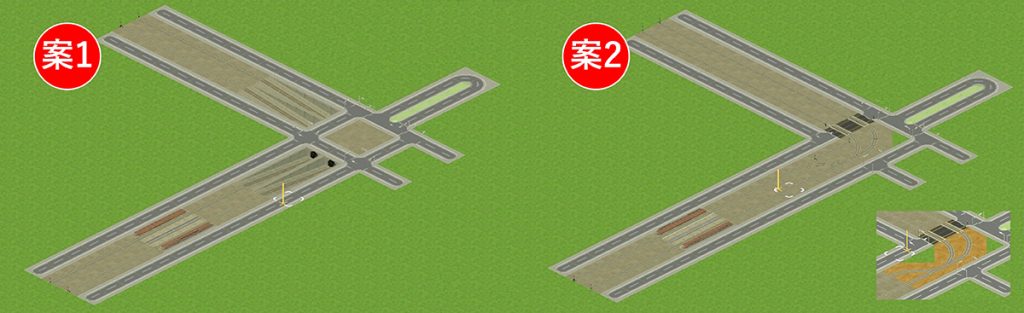

今回、併用軌道は道路で線路を挟み込む形で再現を試みます。停留所は通常の駅を使うと駅舎部分が出っ張ってしまうので「仮乗降場」を使います。地上線路を「有道床」にすることで道路と色がなじみ、併用軌道っぽくなりました。これで直線区間は解決ですが、問題は分岐点です。線路と道路とは直線でしか交差できないので、何かしらの工夫が必要です。

案1は道路を優先し、線路は部分的に地下化する方法です。最小半径のカーブにすれば画像の通り「大通り」を直角可能です。これに対して案2は交差部分だけ単線にする手法です。分かりやすいように線路部分を無道床にした画像も添えておきます。

一部が単線になってしまうのでダイヤに制約がかかってしまうのですが、今回のマップでは単線区間があるため、運行本数が限られるので、案2を採用したいと思います。案1であれば複線にできるので、地下化に抵抗がなければこちらを採用するのもありです。

案2の配線を応用すれば分岐線も作れますが、この配線では後述するヒゲ線へのスイッチバック運行が設定できないので、ヒゲ線は案1、案2のどちらでもなく分岐部の道路を途切れさせて対応しました。最後は妥協が必要です。

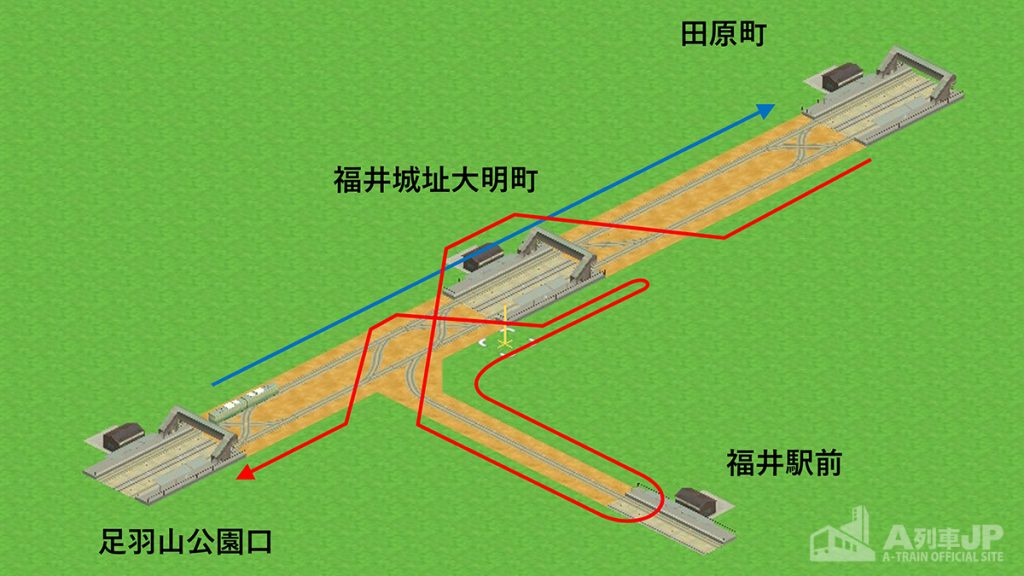

続いてヒゲ線の運行です。同じレイアウトで線路を敷設し、ダイヤを組みながら動きを確認します。今作では同一列車は、ひとつのホーム、ポイントで同じ条件でしか運行できません。複数のホーム、ポイントを組み合わせればスイッチバック運行は可能ですが、併用軌道を再現する上ではホームを増やせません。

そこで1つのホームを折り返し用、1つのホームを直進用として、福井駅前乗り入れ列車はヒゲ線に入る時以外は分岐部を迂回することで対応しました。無理やりなので、福井城址大名町付近で複雑な平面交差が発生し、ダイヤ作成上の制約になります。また反対方向からは福井駅前に乗り入れできませんが、形だけでも再現したかったので、これでOKとしました。

これでとりあえずの下準備はできました。いよいよ実際の作成に移るのですが、前編はここまでです。半分を費やして、まだ実際の作成に着手しないのか! と思うかもしれませんが、実際にマップ作成は下準備が命といっても過言ではありません。最初の方向性や準備がズレていると、この後の作業にどれだけ時間をかけてもうまく着地できません。筆者も最初からこの方法論を確立していたわけではなく、何度も失敗を重ねながら学んできたものなのです。

後編へ続く

掲載日:2025年3月6日

提供:A列車で行こうポータルサイト「A列車jp」(https://www.atrain.jp/)