特別企画

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

A列車で行こう ポータルサイト > 特別企画 > A列車jp発「東京大阪、地下鉄直通運転事情」

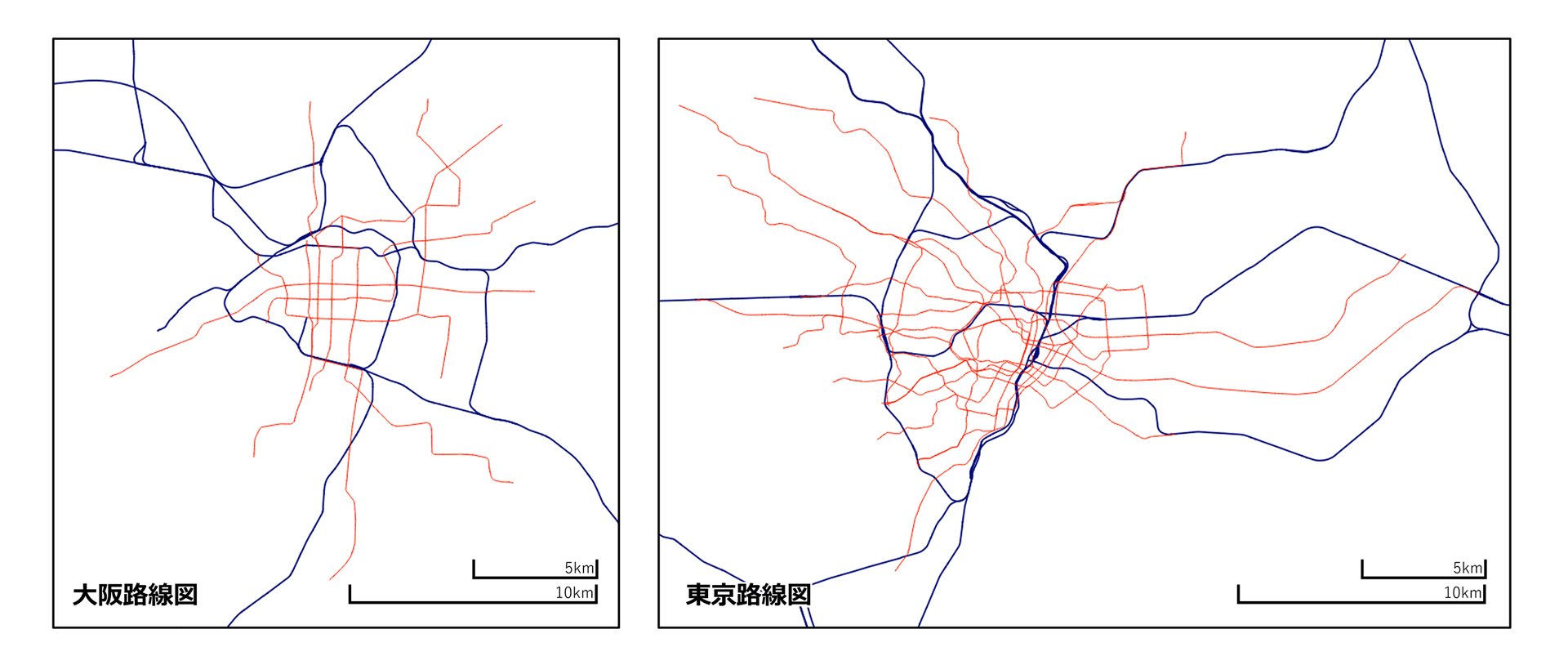

日本の二大都市である東京と大阪。どちらも鉄道が高度に発展した都市であり、都心部に環状線、その内側に多数の地下鉄が走っている点ではよく似ています。

しかし細かく見ると両都市の路線図にはいくつかの違いがあります。一見して分かるのは地下鉄網の形状の違いです。碁盤の目状に整った大阪の地下鉄に対し、東京はぐちゃぐちゃと絡み合っています。

また東京の地下鉄13路線は、初期に建設された銀座線、丸ノ内線と、リニア地下鉄の大江戸線を除く10路線が、JR・私鉄線と相互直通運転を行っていますが、大阪の地下鉄8路線は、御堂筋線の延長区間として建設された北大阪急行を除けば、阪急京都線と直通する堺筋線、近鉄けいはんな線と直通する中央線のみです。

なぜ地下鉄網の形状が異なるのか、なぜ東京と大阪で相互直通運転の導入状況が異なるのか。実はどちらも、東京は山手線、大阪では御堂筋線を中心に鉄道網が構築されたことに起因するのです。

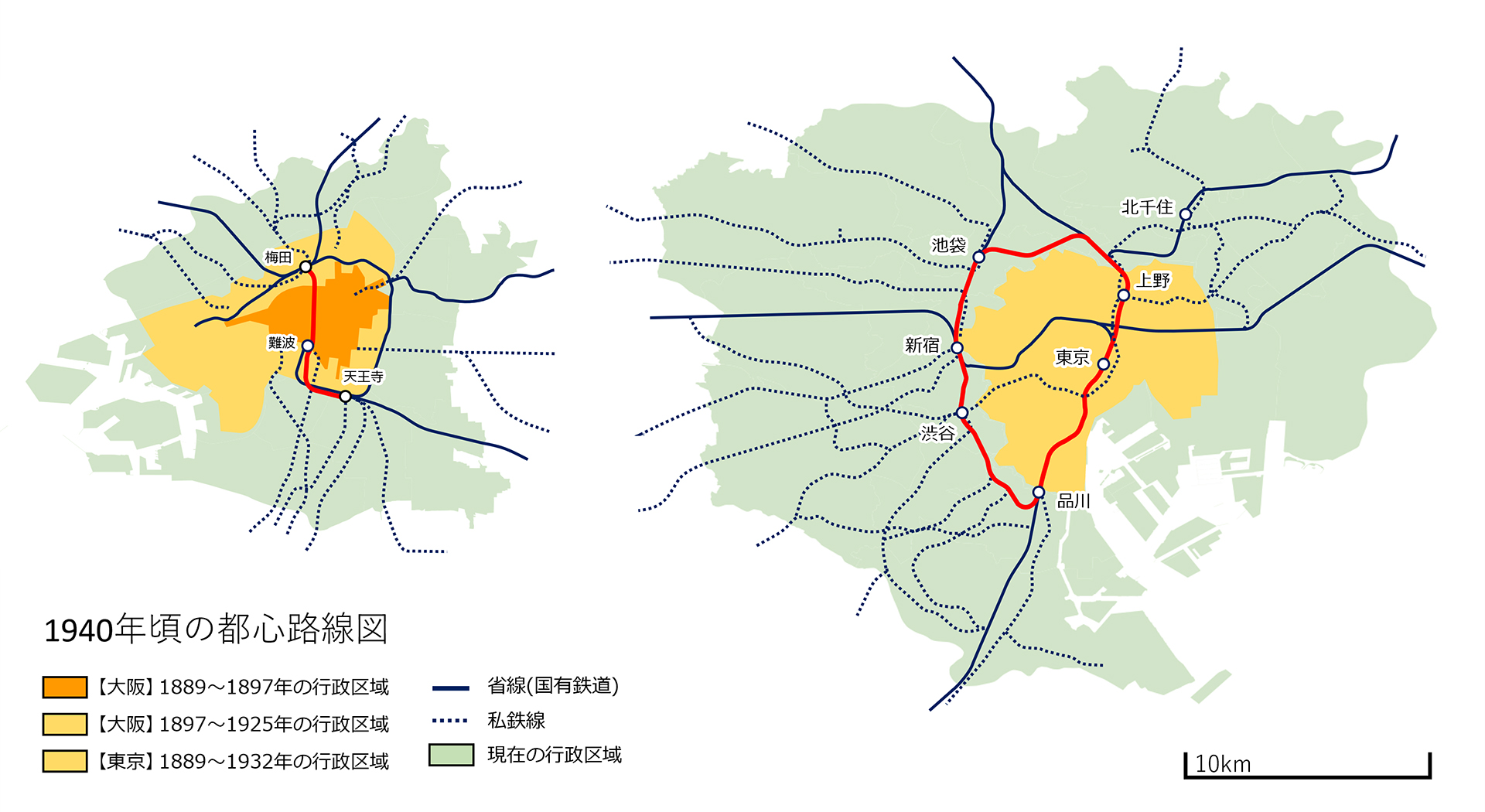

東京と大阪に市制(東京市は23区の前身)が施行されたのは1889年のことです。初期の市域は江戸以来の市街地を基準に設定されたものでしたが、郊外化の進展により、明治末から昭和初期にかけて現在とほぼ同等まで広がりました。

郊外化とは都心からの脱出です。明治末になると「都心」の人口が飽和状態となり住宅不足が深刻化。ここに工業化がもたらした水質・大気汚染が加わり、中所得層を中心に環境の良い郊外に移住する流れが強まりました。

同時期に誕生したのが、現在の大手私鉄のルーツとなる鉄道事業者です。郊外移住は都心への移動手段があって初めて成り立ちます。各社は郊外に鉄道を建設して沿線開発を進め、それが新たなニーズを呼び込んだことで、都市圏は一気に拡大しました。

これを踏まえて路線図を見てみると、山手線と御堂筋線は旧都心の中央に乗り入れているのに対し、大阪環状線は旧都心を取り囲むように走っています。そのため東京の私鉄の多くは山手線、大阪の私鉄はほとんどが御堂筋線に接続し、都心への移動を確保しているのです。

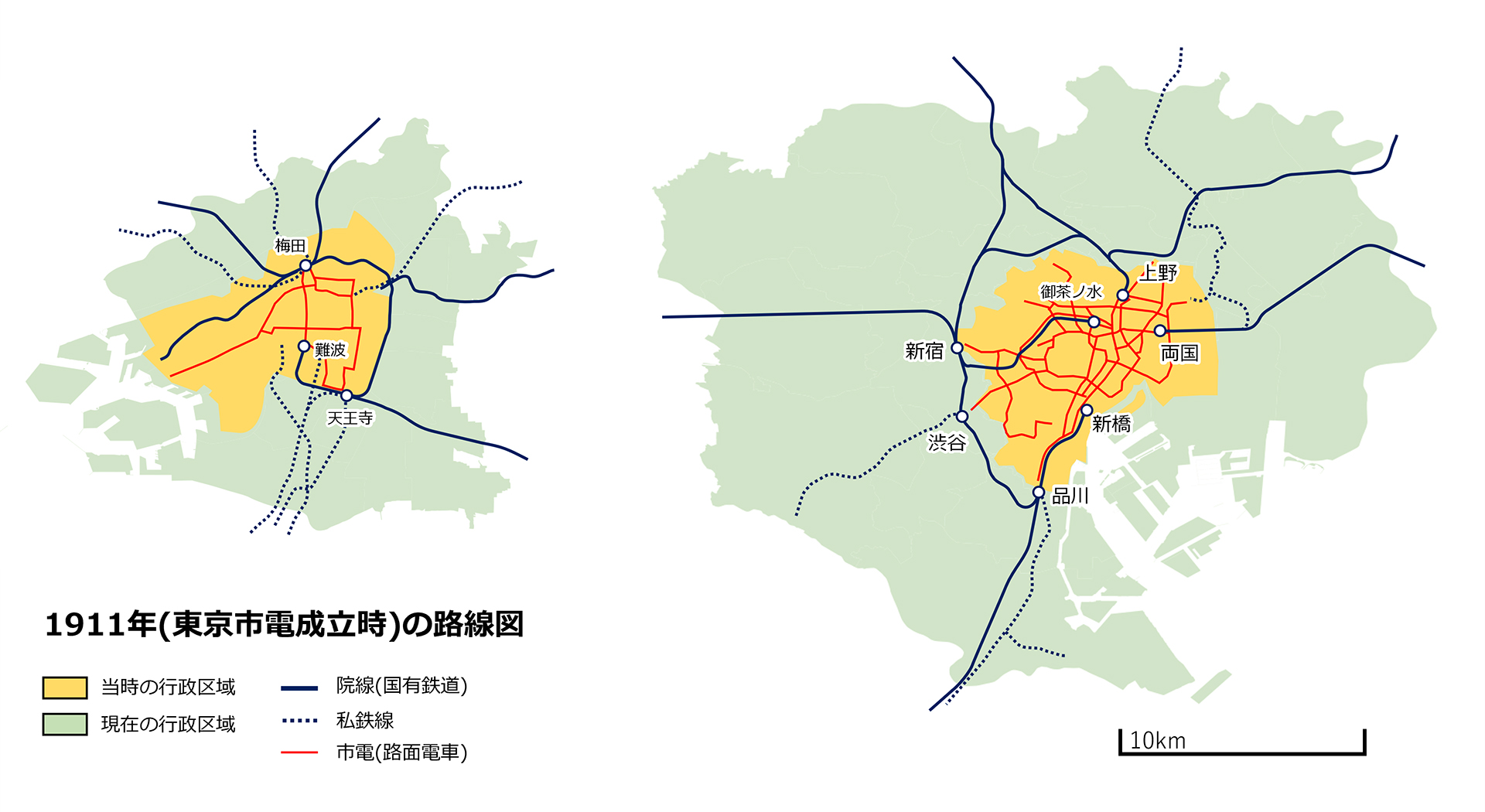

戦前、都心の主な交通手段は路面電車でした。東京、大阪に鉄道が開業したのは明治初期のことですが、都心の用地買収は費用面で困難なので、市街地を避けるように建設されました。鉄道に代わり都心の輸送を担ったのが道路上を走る「軌道」です。

後の山手線(上野~品川間)、御堂筋線に相当する路線は路面電車にもありました。東京では1882年に東京馬車鉄道が浅草~上野~日本橋~新橋間が開業し、1903年に電車化、1911年に市営化しました。大阪では1906年に大阪市営電気鉄道(大阪市電)が設立され、1908年に四つ橋筋の整備とあわせて南北線梅田~難波~恵美須町間を開業しました。

市電の成立によって市内交通は市が独占的に行うことになり、私鉄の都心乗り入れは認められなくなりました。そこで私鉄は、市境界線近くに乗り入れ、そこから市電に乗り換えて都心に移動するスタイルが一般化します。

例えば東京では、明治末から大正初期に開業した京浜電気鉄道(京急電鉄)、玉川電気鉄道(田園都市線渋谷~二子玉川間の前身)京成電気軌道(京成電鉄)、京王電気軌道(京王電鉄)は市電との接続を前提に建設されました。

しかし大正中期以降、郊外化が本格化すると、東京市電は輸送力の限界を迎えます。当時、欧米大都市の路面電車の平均乗車距離は2~3kmでしたが、東京は6km以上に達していました。これは複数の私鉄が乗り入れるターミナル駅の池袋、新宿、渋谷と都心の直線距離に相当します。

遠距離利用者の集中で市電は大混雑。その様子は大正時代の流行歌「東京節(作詞 添田知道 作曲 ヘンリー・クレイ・ワーク)」に、「東京の名物満員電車 いつまで待っても乗れやしねえ 乗るにゃ喧嘩腰の命がけ」と歌われたほどでした。

そこで注目されたのが鉄道院(国有鉄道)の電車です。道路を走る軌道は安全上、速度や車両サイズに制約がありますが、専用の線路を走る鉄道は高速大量輸送が可能です。東京の鉄道は元々、東海道線は海上に築堤して線路を敷設、東北線は武蔵野台地の崖、中央線は外濠を活用した構造とすることで、比較的都心近くまで乗り入れていました。

中央線(中野~御茶ノ水間)は1904年、山手線(上野~新宿~新橋間)は1909年に電化。京浜線(現在の京浜東北線東京〜桜木町間)が1914年に開業し、都心に電車ネットワークが誕生。これにより東京市域、つまり山手線以遠から都心に通勤することが可能になりました。

大正中期以降は、各路線を接続する都心縦貫鉄道の整備が本格化。1919年に中央線が東京駅に乗り入れ、山手線(上野~新宿~東京間)と中央線(東京~新宿~吉祥寺間)の直通運転、通称「の之字運転」が始まる頃には、都市交通の主役になりつつありました。

山手線が環状運転を開始した1925年には、中央線、山手線、京浜線は既に5両編成、最短5~6分間隔で運行しており、市電とは段違いの輸送力を実現しました。大正後期から昭和初期にかけて開業した東京の私鉄が、都心への輸送を市電ではなく山手線に委ねた背景には、このような東京の都市構造の変化があったのです。

ただ中央線のある新宿はともかく、池袋、渋谷から都心は大きく迂回しなければなりません。また各路線から乗客を受け入れる山手線の混雑も問題化しました。こうした問題を解決するために必要とされたのが私鉄ターミナルと都心を直結する地下鉄です。

この点、大阪は東京以上に私鉄ターミナルが集中していましたが、梅田〜難波間は東京都心より距離が短いため、徒歩移動が可能であり、明治後期まで人力車や巡行船も盛んでした。その後もタクシーやバスが進出し、需要に対して供給が過剰なほどでしたが、1925年に実施された市域拡張をふまえ、市内各地から都心まで直結する地下鉄の整備を決定したのです。

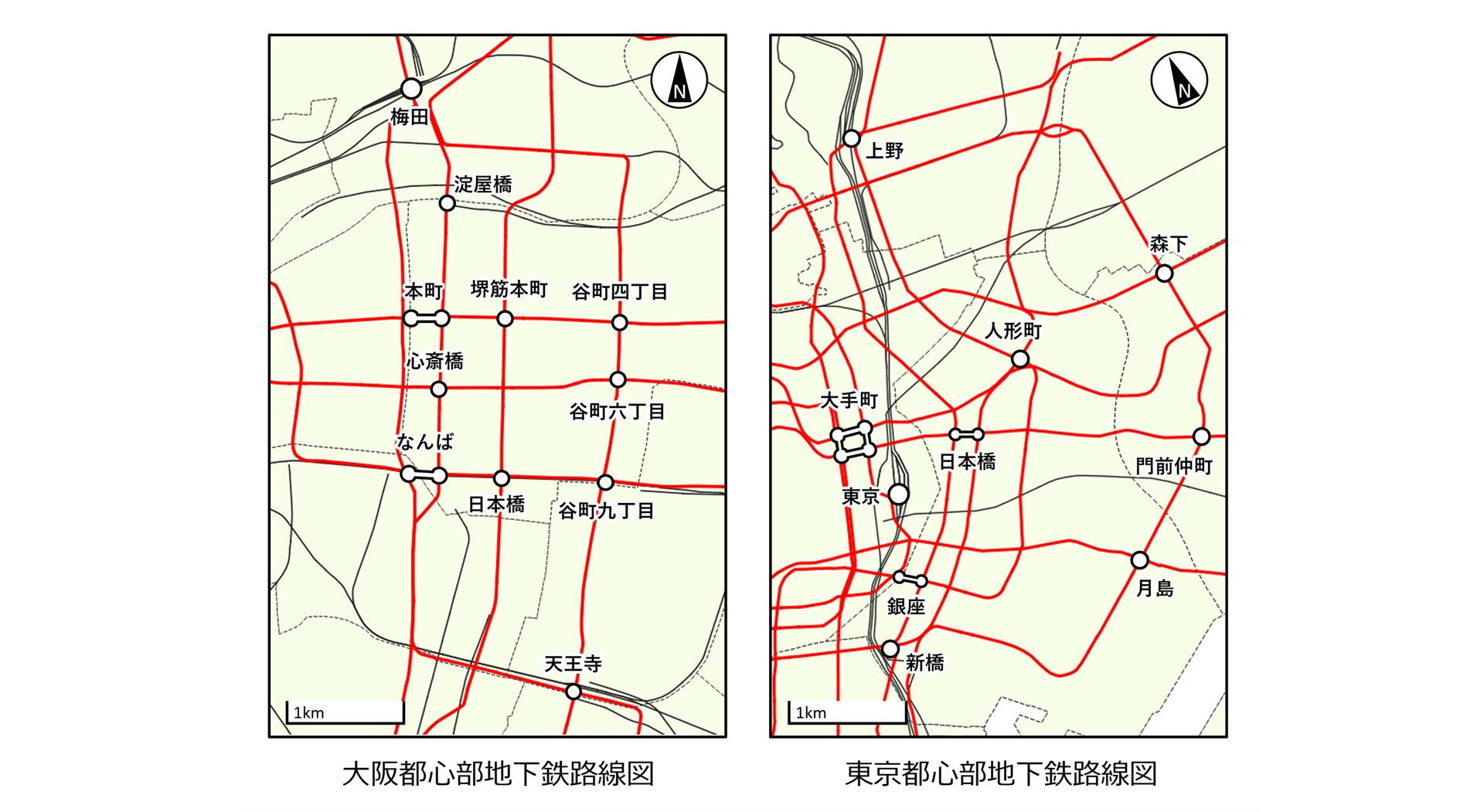

では東京と大阪の地下鉄路線網を、より細かく見比べてみましょう。

東京の上野~東京~新橋間は、大阪の梅田~難波~天王寺間とほぼ同じ距離ですが、この区間に限れば、やや形は崩れているものの格子状になっています。つまり都心に限れば両都市の地下鉄網は、むしろ似ていると言えるのです。

東京初の地下鉄は浅草から上野、日本橋、銀座を経由して新橋に至る銀座線です。この区間を建設した東京地下鉄道はさらに新橋から品川に延伸する免許を有しており、東京都心の軸を南北に結ぶ計画だったことが分かります。大阪の御堂筋線も梅田と難波、天王寺の都市軸を接続しており、最初の路線が建設された経緯は同じです。

しかし、その後の地下鉄建設は異なる方向に進みます。大阪では梅田~難波間の輸送需要が圧倒的に多く、将来の輸送力増強を見越した余裕ある設計で建設されたため、1963年に京阪電鉄が淀屋橋、1970年に近鉄大阪線・奈良線が難波に乗り入れたように、私鉄と御堂筋線の接続を優先。また四つ橋線、谷町線、堺筋線など、御堂筋線と並行する南北路線が整備されました。/p>

これに対して東京では、銀座線(浅草~新橋間)と接続するのは東武伊勢崎線、京成上野線のみで、ほとんどの私鉄は山手線に接続しているため、山手線の各駅から都心に直行する路線が必要でした。

こうして1930年代に銀座線渋谷~新橋間、1950年代に池袋、新宿から都心に直行する路線を東京駅で接続した丸ノ内線が整備されましたが、東京の人口が想定以上に増加したため、最大6両編成の小型車両ではすぐに輸送力不足に陥りました。

また私鉄から地下鉄への乗り換え客でターミナル駅が大混雑する問題も浮上します。そこで私鉄沿線から都心まで、乗り換えなく移動できる相互直通運転を行うことになり、以降の路線は私鉄と同じ線路幅、車体サイズ、集電方式を採用しました

都営浅草線、日比谷線、東西線に続いて建設された路線の多くは、北千住から千代田線、池袋から有楽町線、新宿から都営新宿線、渋谷から半蔵門線など、初期の路線を補助するバイパス路線です。こうして碁盤の目状の都心区間に向けて、各方面からさまざまな路線が集中したため路線図は複雑化したのです。

そんな大阪ですが、地下鉄以外にも目を向けると近年、直通運転は拡大傾向にあると言えるかもしれません。ひと昔前にはなりますが、1997年に開業したJR東西線が片町線(学研都市線)と福知山線(JR宝塚線)・東海道本線を接続。私鉄では2009年に全通した阪神なんば線を介して阪神と近鉄が直通運転を行っています。

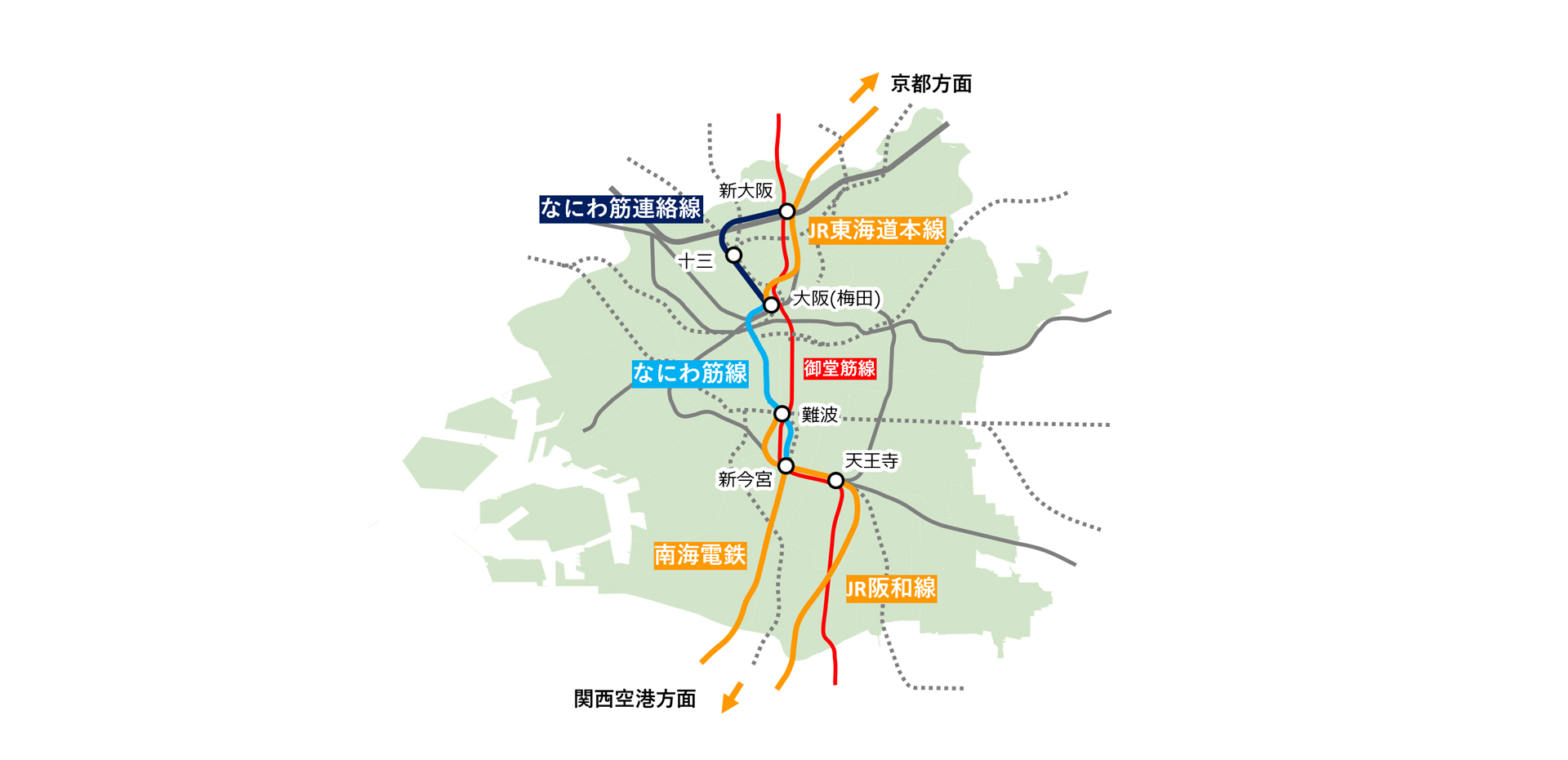

そして現在、2031年度の開業を目指して、東海道本線と関西本線・阪和線、南海電鉄を直通する「なにわ筋線」の建設が進んでいます。

都心の地下に鉄道を整備する上で最大の問題が費用です。道路交通を確保しながら、地中にトンネルを建設する工事は今も昔も困難で、地上を走る鉄道と比較して莫大な建設費がかかります。そのため地下鉄建設においては、国と地方公共団体からおおよそ建設費の4割程度の補助金が交付され、事業者の負担を軽減しています。

かつては営団地下鉄と公営地下鉄のみが対象でしたが、現在は第3セクターなど準公営鉄道も含まれるようになり、地下鉄事業者でなくとも路線を整備する仕組みが構築されました。

JR東西線の建設にあたっては、JR西日本・大阪府・大阪市などが出資する第3セクター「関西高速鉄道」を設立し、同社が施設を整備。これをJR西日本に貸し出しています。このように整備主体と営業主体が異なる整備手法を「上下分離方式」と言います。

阪神なんば線は、阪神・大阪府・大阪市などが出資する第3セクター「西大阪高速鉄道」が整備主体、阪神が営業主体となって整備。そして現在、建設が進むなにわ筋線も、JR東西線と同様に関西高速鉄道が整備主体となる上下分離方式を採用しています。

関西では数少ない地下鉄と直通運転を行う阪急も、なにわ筋線に注目しており、なにわ筋線大阪駅から分岐して十三駅に至る「なにわ筋連絡線」の調査・検討を進めています。さらに十三から新大阪に延伸する構想があり、実現すれば阪急の3路線が合流する十三から関西空港、東海道新幹線に直行できるようになります。

なにわ筋線は並行する御堂筋線、四ツ橋線の需要を奪うため、大阪メトロは100億円以上の減収になる可能性があるとみられています。同社の売上高は約1800億円(2023年度)、その4割を御堂筋線が稼いでいるので影響は甚大です。なにわ筋線は大阪の大動脈であり続けた御堂筋線の地位を揺らがせるのか、開業を楽しみに待ちましょう。

掲載日:2024年12月27日

提供:A列車で行こうポータルサイト「A列車jp」(https://www.atrain.jp/)