特別企画

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

A列車で行こう ポータルサイト > 特別企画 > A列車jp発「お出かけ、三陸鉄道」

全国にさまざまな第三セクター鉄道が走っていますが、そのなかで三陸鉄道は、知名度が高いほうかもしれませんね。

2013年(平成25年)に放送されたNHK連続テレビ小説『あまちゃん』に、「北三陸鉄道」として登場。そのオープニング映像にも三陸鉄道の車両が“出演”し、毎日のように、三陸鉄道の全国的な露出がありました。

『あまちゃん』によく登場していた「北三陸駅」は、三陸鉄道の久慈駅で撮影されています。

三陸鉄道は、岩手県の太平洋岸を海へ沿うように走る第三セクター鉄道。宮城県に近い盛駅(岩手県大船渡市)と、青森県に近い久慈駅(岩手県久慈市)のあいだを結ぶリアス線163.0kmを運行しており、その距離は第三セクター鉄道で日本最長です。

細かくいうと、三陸鉄道のリアス線は3区間に分かれており、盛駅と釜石駅(岩手県釜石市)のあいだ36.6kmが南リアス線、釜石駅と宮古駅(岩手県宮古市)のあいだ55.4kmがリアス線、宮古駅と久慈駅のあいだ71.0kmが北リアス線です。

盛駅、釜石駅、宮古駅、久慈駅ともJR東日本の在来線と接続しており、東北新幹線の一ノ関駅から大船渡線、新花巻駅から釜石線、盛岡駅から山田線、八戸駅から八戸線経由で、三陸鉄道にアクセスできます。

なお三陸鉄道へのアクセスにあたって、盛岡~宮古間、二戸~久慈間など、路線バスを使ったほうが行きやすい場合があるため、選択肢に入れておくとよいでしょう。

仙台駅からJRの仙石線、石巻線、気仙沼線、大船渡線、三陸鉄道のリアス線、そしてJRの八戸線で八戸駅と、鉄道を乗り継いで宮城県から青森県まで三陸海岸を縦断するプランもオススメです。

2010年(平成22年)までは、ほぼ同様のルートで仙台~八戸間を縦断する旅行者向けの臨時快速「リアス・シーライナー」も夏期に運行されていました。

なぜその運行が終わったのかはいったん置いておいて、そんな臨時快速が運転されるぐらい、三陸の鉄道旅は魅力的だと思います。

魅力としては、まず「車窓」が挙げられます。

「三陸」は宮城県、岩手県、青森県にあたる陸前国、陸中国、陸奥国をあわせた表現が由来ですが、現在「三陸地方」というと、三陸海岸周辺の地域を指す具合でしょうか。

「三陸海岸」は、鉄道で表現するなら、JR石巻線の女川駅(宮城県女川町)付近から、JR八戸線の鮫駅(青森県八戸市)付近までの太平洋岸になります。

三陸鉄道は、南北に広がる三陸海岸の中央部分を走行。太平洋の絶景を、各所の車窓で楽しむことが可能です。

また三陸海岸は、鉄道の「リアス線」という名前があらわすように、複雑に入り組んだリアス式海岸が特徴。

車窓に奥まった入り江を眺めたのち、岬の付け根をトンネルなどで通過。ふたたび車窓に奥まった入り江が現れて……という、リアス線ならではの「リアス式車窓」にも注目したいところです。

ちなみに「リアス式海岸」は、谷が沈降してできた地形のこと。三陸海岸はすべてがリアス式ではなく、岩手県宮古市から南側――三陸鉄道でいうなら南リアス線、リアス線の区間がリアス式になっています。

対し宮古市から北側――北リアス線の区間は、隆起してできた地形です(隆起海岸)。

三陸鉄道の車窓は、南リアス線とリアス線、そして北リアス線で違った海を楽しめるのも、面白いところでしょう。

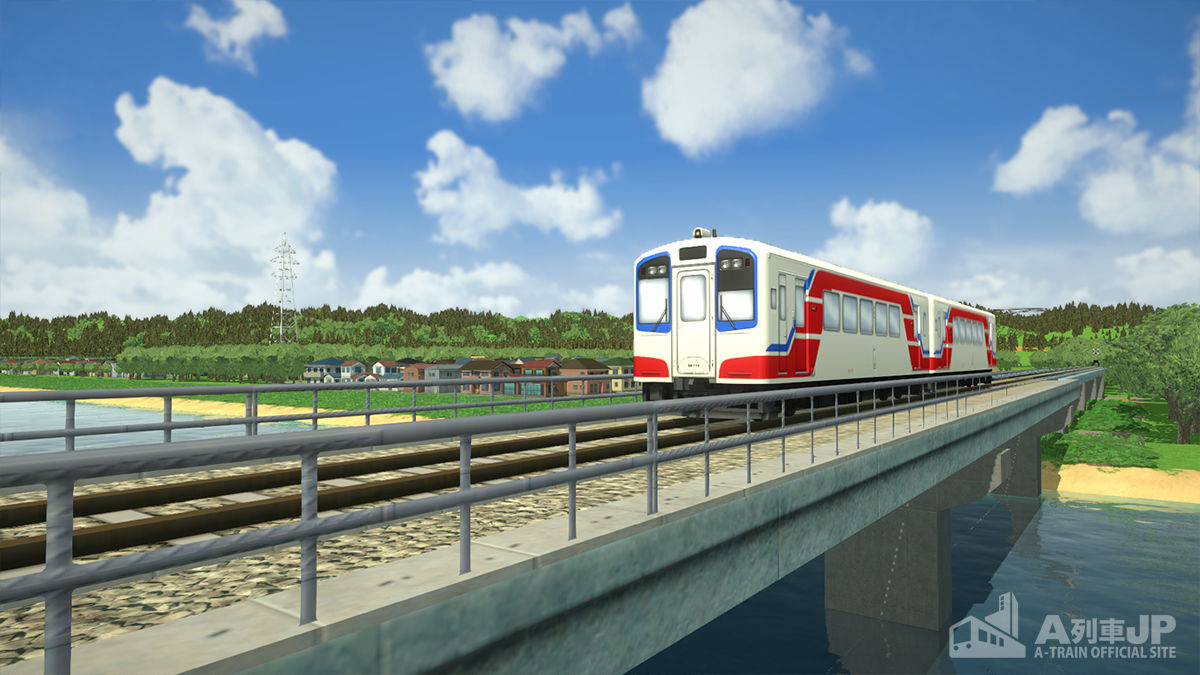

Nintendo Switch「A列車で行こう ひろがる観光ライン」には、三陸鉄道の36-700形ディーゼルカーを収録。海沿いの路線で走らせてみると、らしくていいかもしれません。

魅力として、「車両・列車」も大きいです。

三陸鉄道は、風光明媚な車窓、沿海部の路線という特徴をいかし、列車の旅を楽しんでもらうことに力を入れています。

車両は、4人掛けボックスシート主体の一般的なもの(36-700形など)にくわえ、コンセプトが「岩手まるごと博物館」で、お座敷列車にもなる36-Z形ディーゼルカー「さんりくはまかぜ」、洋風でレトロモダンな36-R形ディーゼルカー「さんりくしおさい」を運行。

36-Z形、36-R形は車内にこたつを設置でき、それを使った「こたつ列車」「洋風こたつ列車」の登場が、三陸鉄道「冬の風物詩」になっています。

「こたつ列車」「洋風こたつ列車」では、「列車でこたつ」という特別なシチュエーションとあわせて、ウニ、アワビ、イクラといった海の幸をお弁当で味わうことが可能。秋田の「なまはげ」に似た「なもみ」が突然、車内に出現することもあるとか……。

また「女子が楽しむ日本酒列車」といったイベント列車も、三陸鉄道はしばしば運行。「乗車すること」が十分に旅の目的になるのも、三陸鉄道の魅力です。

さて三陸鉄道には、ほかにも、ほかにはない、ほかにあってほしくはない特別な列車が走っています。

2011年(平成23年)3月11日の14時46分、東日本大震災が起きました。

奥まった入り江が風光明媚なリアス式海岸では、その地形が津波を増幅させる装置になってしまい、甚大な被害が発生。三陸鉄道は全線が不通になります。

三陸地方はもとより、東日本各地で混乱が収まらないなか、震災発生からわずか5日後の3月16日、三陸鉄道は北リアス線の陸中野田~久慈間を復旧。無料で乗れる「震災復興支援列車」を運行し、「被災地の足」として、平穏な日常を取り戻そうと奮闘していた人々の「希望」として、注目を集めました。

三陸鉄道で走っている「ほかにはない特別な列車」は、この東日本大震災を知り、防災に役立ててもらうための「震災学習列車」です。

そのとき、三陸鉄道と三陸地方はどうなったのか、どう復興していったのか、人々はどんな思いだったのか、三陸鉄道の社員や沿線住民が生の声を、その現場で聞かせてくれます。

この「震災学習列車」は通常、団体向けの運行ですが、しばしば個人が参加できる形でも運行されるため、ぜひ三陸鉄道のホームページ(https://www.sanrikutetsudou.com/)をチェックしてみてください。

三陸鉄道は、2014年4月5日に南リアス線(盛~釜石)が、翌6日に北リアス線(宮古~久慈)が全線で運行を再開。

そしてさらに5年後、震災から8年後の2019年3月23日に釜石~宮古間が復旧し、盛~久慈間の全線で運行を再開しました。

釜石~宮古間は元々、JR東日本の山田線でしたが、震災で甚大な被害を受けたことをきっかけに、三陸鉄道が南リアス線、北リアス線と一体的に運行することとなりました。

また、三陸海岸を走るJR東日本の気仙沼線、大船渡線は、被災区間をBRT(バス高速輸送システム)の専用道として復旧。レールがなくなっているため、先述した臨時快速「リアス・シーライナー」は2010年(平成22年)を最後に、走ることができなくなっています。

さて最初のほうで、仙台から八戸まで三陸海岸を縦断するプランをオススメしましたが、その途中にはBRTの区間を挟みます。

BRTは鉄道ではありませんが、三陸を鉄道で旅するなら、あわせて乗ってみてはいかがでしょうか。

これも震災の歴史ですし、津波に耐えた「奇跡の一本松」の近くもBRTは通ります。また、自然災害や人口減少が続く日本で、これから増えるかもしれない公共交通のひとつの形です。

三陸鉄道、BRTの車窓からは、建物、道路その他、新しそうなものも多く見られます。なぜ新しそうなのか、つい考えてしまいますけれども、そう考えてしまう三陸鉄道、BRTの旅には意味があると、私は思います。

さて三陸鉄道の魅力について、「途中下車」が楽しいことも挙げられます。

釜石駅、宮古駅は徒歩圏内に市場があり、三陸の海の幸に出会うことが可能。お刺身や海鮮丼をテイクアウトし、三陸鉄道の車内で海を眺めながら舌鼓を打つのもいいですね。

盛駅の近くでは、毎月「0」と「5」のつく日に、100年以上の歴史があるという朝市が開催されます。

ホタテの貝殻が絵馬のようになっている恋し浜駅(岩手県大船渡市)も個性的。「恋し浜ホタテ」が周辺の名物で、その貝殻に願いを書き、駅に奉納するのです。「幸せの鐘」が設置されていて、恋愛のパワースポットでもあるとのこと。ホームから海を眺めることも可能です。

岩手船越駅(岩手県山田町)は、本州でいちばん東にある駅。徒歩圏内に「鯨と海の科学館」もあります。

このほかにも沿岸部を走る三陸鉄道には、ぶらり途中下車してノンビリできそうな駅がいろいろ。海で癒やされるのもよいですし、駅名から適当に降りてみるのも、面白いかもしれません。

三陸鉄道にある吉里吉里駅、摂待駅、磯鶏駅、田老駅……。どんな風景が待っているのでしょうか。

掲載日:2025年3月14日

提供:A列車で行こうポータルサイト「A列車jp」(https://www.atrain.jp/)