特別企画

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

A列車で行こう ポータルサイト > 特別企画 > A列車jp発「路線延伸誘致とまちづくり ~北大阪急行電鉄箕面萱野駅~」

2024年12月、北大阪急行電鉄で箕面萱野駅を訪れました。日本全国の鉄道路線に乗るという趣味を持った以上、たった2駅の延伸も見逃せません。そして、鉄道の新設をきっかけにどんなまちづくりをしているかも興味があります。「A列車で行こうシリーズ」でマップを作る参考になるかもしれません。

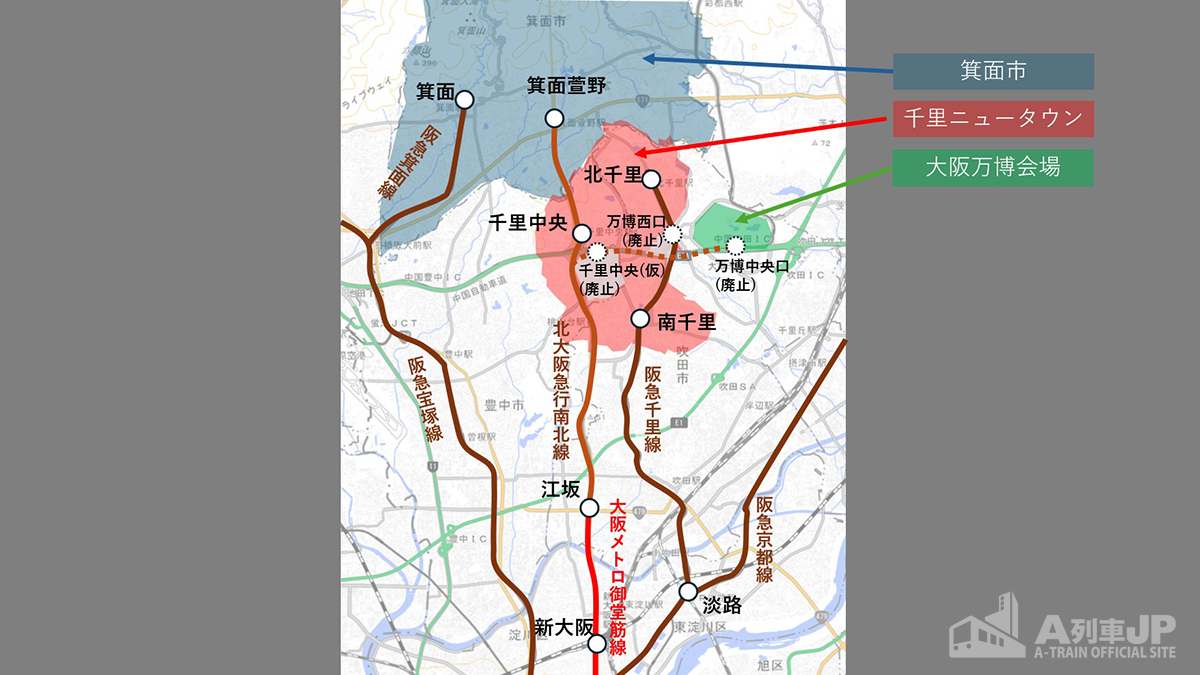

東海道新幹線を新大阪駅で降りて、大阪メトロ御堂筋線に乗ります。南へ行けば大阪都心の梅田、心斎橋、難波方面です。北へ向かうと江坂までは御堂筋線、ここから先は北大阪急行南北線です。次の箕面船場阪大前駅は地下駅でした。その先で見晴らしの良い高架路線を進むと、前方に箕面山を中心とした山並みが近づき、箕面萱野駅に着きます。延伸区間は平野部の北端まで建設されたとわかります。

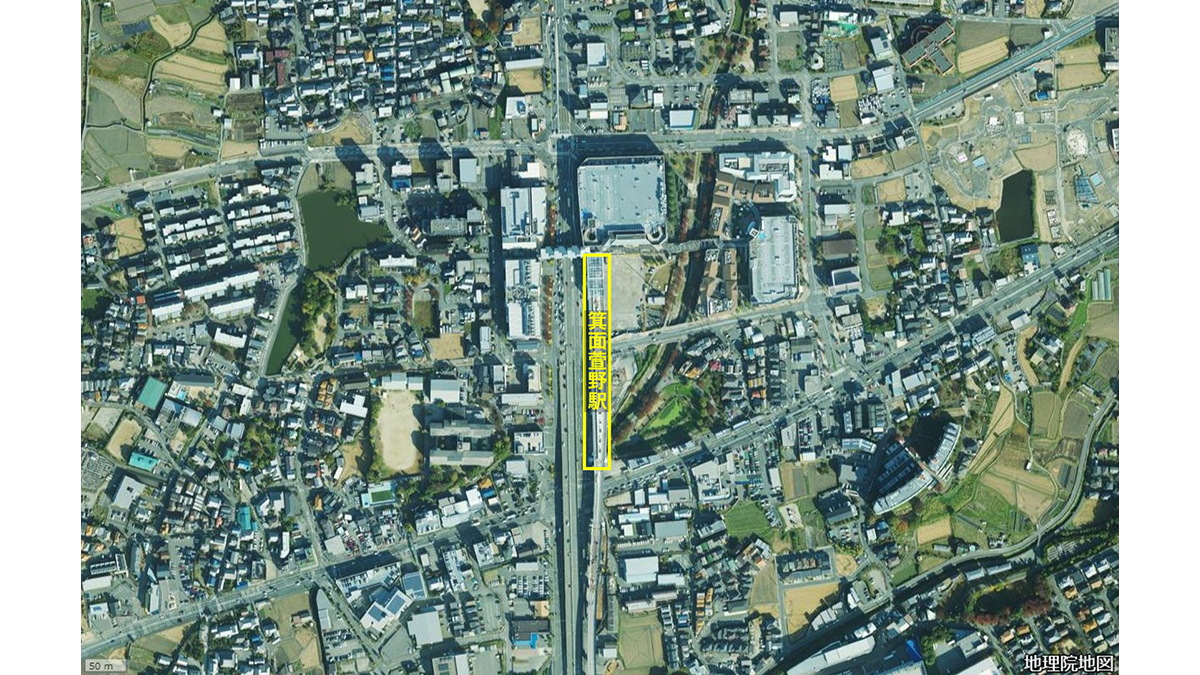

終点の箕面萱野駅は「みのおキューズモール」という巨大なショッピングモールに囲まれていました。「みのおキューズモール」は商業ビル7棟で形成されています。まちづくりが駅と一体となっているとわかります。駅の北口が歩行者デッキに接しており、この歩道がすべての建物を結んでいます。

建物の案内図を見ると、家電、スーパー、専門店街、映画館など、大阪都心に行かなくても欲しいものが揃いそうです。シネマコンブレックスは「109シネマズ」です。北大阪急行電鉄は阪急電鉄の子会社なのに、沿線の映画館はグループ会社の「TOHOシネマズ」ではないんだな、と思いました。

駅の西側、キューズモールエリアのなかに小川が流れており、南側に親水公園もあります。小川を塞がず、自然と共生するコンセプトなのでしょう。新しく整備された幹線道路には桜並木があります。訪れた時は12月5日でしたが、並木は見事に紅葉しており、晩秋の雰囲気でした。春には桜が一斉に咲くでしょう。

駅周辺をひとまわりしただけでも、新しい街の佇まいがわかります。「みのおキューズモール」のエリアを出ると住宅街です。ところどころ田畑もあり、開発の余地がありそうでした。

箕面市は1989年にこのエリアの鉄道誘致を望みました。その理由は北大阪急行電鉄の千里中央駅から2.5kmと近かったから。すぐそこまで鉄道があるなら、もう少し伸ばしてほしい。その希望から35年たち、ようやく鉄道がやってきたわけです。

箕面市はなぜ35年も待たされてしまったのでしょうか。そこには、北大阪急行電鉄と千里中央駅の生い立ちが関係しています。

千里中央は千里ニュータウンの中心にある駅です。千里ニュータウンは日本で最初に作られた大規模ニュータウンです。都市部に人口が集中したため、郊外に新たな宅地を設定し、市民にとって良好な住環境を整備する目的で開発されました。原野山林を整地して区画整理を行った上で、住宅、公共施設、商業施設を計画的に配置しました。その手法と法整備は、関東の多摩ニュータウンや港北ニュータウンなど、各地のニュータウン開発を後押ししました。

千里ニュータウンの軌道系交通アクセスとして、1963年に京阪神急行(現・阪急電鉄)千里山線が千里山駅から新千里山駅(現・南千里駅)まで開業しました。

千里ニュータウンのもう1つの鉄道アクセスとして、大阪市営地下鉄御堂筋線を新大阪から延伸する計画がありました。これが現在の北大阪急行電鉄です。しかし、当時の大阪市は延伸に慎重でした。延伸区間は吹田市と豊中市です。大阪市ではないため、調整する必要があります。大阪市営地下鉄は大阪市民の足として建設されましたから、建設費の負担に市民の理解が得られるか、採算は見合うか、見極める必要がありました。

転機は1965年に訪れました。1970年に千里地区で大阪万博の開催が決定しました。国を挙げたプロジェクトを成功させるため、会場への鉄道アクセスが必要とされました。万博協会と大阪府は、千里山線と御堂筋線の延伸を京阪神急行と大阪市に要請します。千里山線はすぐに着工し、1967年に北千里駅まで延伸します。

しかし御堂筋線の延伸について大阪市は慎重姿勢のまま「江坂まで延伸し、そこからバス連絡で良い」と考えていました。そこで万博協会と大阪府は万博担当大臣に調停を依頼し、大阪市と京阪神急行に再度打診します。京阪神急行がかかわる理由は、千里山線と競合するためでした。調整の結果、京阪神急行が中心となり、大阪府や関西電力も出資する第三セクター鉄道として北大阪急行電鉄が設立されました。

余談ですが、北大阪急行電鉄の会社名の中に「阪急」の文字があります。これは京阪神急行の前身が阪神急行電鉄であり、その略称が現在も続く「阪急」だったからと言われています。北大阪急行電鉄が阪急電鉄になったのは1973年でした。

1970年に御堂筋線の新大阪駅~江坂駅間と、北大阪急行電鉄の江坂駅~万博中央口駅が開業します。このとき、北大阪急行電鉄の千里中央駅は、万博中央駅へ向かう途中の仮駅として開業しました。仮駅とした理由は、本線に正規の千里中央駅を用意していたからでした。万博中央駅は支線でしたが、万博期間中は来場者輸送に注力するため、すべての列車が万博中央駅を発着しました。

そして万博が始まると、なんとびっくり。開催期間中の7カ月間の大量輸送によって、路線の建設費を回収してしまいました。北大阪急行電鉄は用済みとなった万博中央駅から分岐地点までの路線を廃止し、あらためて現在の千里中央駅を開業します。

その後、1990年に大阪高速鉄道(現・大阪モノレール)が千里中央駅~南茨木駅間を新規開業します。南茨木駅は阪急京都線と連絡しており、千里ニュータウンにとって3本目の軌道系アクセス路線になりました。大阪モノレールはこの区間から両側を延伸する形で、西側は大阪空港駅、東側は門真市へ延伸していきます。

大阪府箕面市は豊中市と吹田市の北側にあります。北半分は山間部で、南半分の西側が旧箕面村です。箕面村は周辺の村を合併し、箕面町、箕面市として行政区域を広げました。発展のきっかけは1910年の鉄道開業でした。現在の阪急箕面線です。当時は箕面有馬電気軌道箕面線で、同社の宝塚線の支線という位置づけでした。

この会社の専務取締役が小林一三、のちに阪急グループを育てていく人物です。小林は線路の建設前に沿線の土地を買収し、鉄道開通後に分譲して利益を得るというアイデアを実践しました。これが後に「小林一三イズム」と呼ばれ、私鉄経営の手本となりました。

箕面市は箕面地区から発展し、その範囲は南東側の船場地区へ広がります。そこで、箕面市は1968年に「箕面市総合計画」を策定します。このなかで、北大阪急行電鉄を千里中央から北へ、箕面市へ延伸する案が盛り込まれました。この案は1975年の「第2次箕面市総合計画」と1986年の「第3次箕面市総合計画」にも盛り込まれます。

要望活動が実り、1989年の運輸省(当時)による「大阪圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画」で「北大阪急行南北線の延伸線 千里中央 – 箕面中部間」が「2005年までに整備着手が適当」と記載されました。ついに国のお墨付きを得たわけです。しかし、北大阪急行側は前出の通り、開業初年度から黒字でスタート。運賃も低く抑えてきたため、あらたな事業と工事費の負担には消極的でした。

そこで箕面市は積極姿勢を示すため、1992年に「北大阪急行南北線延伸整備基金」を設置します。一般財源と延伸予定地を通る大阪船場の繊維卸商団地協同組合などからの寄付金を積み立て、1999年度までに25億円を確保しました。しかし、その後はバブル崩壊など経済的事情で積み立てを停止してしまいます。

2008年の市長選挙で、「北大阪急行線の千里中央から箕面への延伸」を公約に掲げた倉田哲郎氏が当選し、基金の積み立てを再開します。箕面市が国や大阪府などへ働きかけた結果、2010年に補助率の高い社会資本整備総合交付金を利用できることになりました。これで事業費の負担が減ることになり、2012年から箕面市・北大阪急行電鉄・大阪府・阪急電鉄の4者で事業調査を開始、2014年に事業化を合意しました。

箕面市によると、事業費の箕面市の負担は基金の組み入れと「ボートレース住之江」で箕面市が主催する競艇事業の収益金で賄うため、税の投入はないとのこと。そうなると市民からの反対の声もほとんどありません。箕面市は2016年度から競艇事業の事業収入などを組み入れ、約82億円を積み上げました。2021年度から目的別ふるさと納税の選択項目となっています。こうて延伸区間は2017年に着工し、7年後の2024年に開業しました。

終点の箕面萱野駅と、中間駅の箕面船場阪大前駅の周辺は、明確に異なるコンセプトで再開発が行われています。共通点は市街地の大部分が駅まで徒歩と自転車で移動できること。箕面市は自動車依存度が近隣市の1.5倍とのこと。高齢になっても暮らしやすい街になります。たしかに、幹線道路には広い歩道が整備されていました。

箕面萱野駅は「自然と共生する住宅」がテーマです。田畑の残る地域を守りつつ、緑の豊かなまちづくりとなりました。バス路線も再編成され、従来は千里中央駅から放射状に設定された路線網が、箕面萱野駅を中心とした路線網となり、住宅地のほとんどのエリアを網羅します。バスターミナルは駅の東側に配置され、その南側にはタクシー乗降場などが整備されます。

箕面船場阪大前駅周辺は、最大地権者である大阪船場繊維卸商団地組合が「船場団地再整備マスタープラン」を策定し、区画整理と企業誘致を進めています。2021年には箕面キャンパスが駅予定地の東側に移転し、その南側に箕面市立文化芸能劇場が作られました。箕面船場阪大前駅周辺は、箕面市としては唯一の高層ビル建設可能地域とのことで、大学や文化施設を中心としたオフィスシティになることでしょう。

箕面萱野駅周辺に住む学生やビジネスパーソンが、箕面船場阪大前駅周辺の大学や企業に通勤通学する。ショッピングも「みのおキューズモール」で足りるとなれば、とても暮らしやすい街、鉄道と共生する街になりそうです。「A列車シリーズ」でこんな理想的なまちづくりをすると「都合が良すぎる」と思うかもしれませんが、実際にありました。

都心から少し離れた2つの駅。そんなコンセプトでマップを作ってみてはいかがでしょうか。

掲載日:2025年3月28日

提供:A列車で行こうポータルサイト「A列車jp」(https://www.atrain.jp/)