特別企画

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

A列車で行こう ポータルサイト > 特別企画 > A列車jp発「エミテラス所沢に学ぶ、鉄道用地の移転と再利用」

目次

2025年3月8日土曜日、埼玉県所沢市の大型商業施設「エミテラス所沢」のイベントスペース「TOKOROZAWA e-CUBE」で、西武鉄道オリジナル運転シミュレーターのお披露目イベントが開催されました。実際の走行映像や音声、作動音を使い、特急ラビューによる池袋~西武秩父間の運転を体験できます。

制作した会社は「音楽館」です。この会社名を聞いただけで鉄道ファンは「本格派」だとわかります。音楽館は1995年に「Train Simulator 中央線 201系」を開発販売して以来、リアル系運転シミュレーターの老舗として多くの作品を発表した会社です。PC、PlayStation2、PlayStation3などで作品を発表しており、現在はSteamで「JR EAST Train Simulator」を配信しています。

さらに、さいたま市の鉄道博物館のD51蒸気機関車シミュレーターなど鉄道博物館にも多くの作品を提供しているほか、鉄道会社の乗務員研修用のシミュレーターを開発しています。音楽館の代表取締役はミュージシャンで鉄道好きとしても有名な向谷実さんです。かつてはフュージョンバンド・カシオペアのキーボーディストでした。現在もカシオペアの元メンバーと結成した「かつしかトリオ」として活動しています。

西武鉄道オリジナル運転シミュレーターのお披露目イベントは、西武鉄道の特急「Laview」の運行5周年を記念して1年間にわたって展開した「特急ラビュー5周年キャンペーン」のラストイベントでした。特設ステージでは向谷実さんと、特急ラビューの車内アナウンスを担当している女子鉄アナウンサー久野知美さんのトークショーが行われました。現役運転士による運転シミュレーターのデモ走行や、会場のこどもが奏でた音を元に、向谷氏がオリジナル発車メロディにアレンジするコーナーがありました。ほんの数音から発車メロディが完成されていく様子に会場内では拍手が起きました。

西武鉄道の運転シミュレーターは合計4台が設置されていました。ステージ上に1台、ステージに向かって左側に1台、右側に2台です。事前抽選制とのことで私は遊べませんでしたが、筐体にはキャスターがあり簡単に移動できるシステムです。エミテラスに常設するというより、今後は西武鉄道の車両基地公開などのイベントなど各地で運用されるようです。抽選の応募は西武線アプリの会員登録が必要とのこと。今後の情報も西武線アプリでキャッチできるでしょう。

ところで、「エミテラス所沢」は2024年9月24日にグランドオープンしました。西武池袋線、西武新宿線が交わる所沢駅から徒歩4分。駐車場を含めた敷地面積の3万4000平方メートルは、西武ドーム球場(ベルーナドーム)の約2.4倍になります。そんなに大きな施設が、所沢市のど真ん中、しかも所沢駅徒歩4分の好立地に出現しました。なぜそんなことができたのか。そのヒントを示す場所が3つあります。

1階フロアの東北側、「Minecraft POPUPストア」の向かい側に2000系電車の「顔」部分のカットモデルがあります。これは実際に運行された電車ではなく、運転士の訓練用として使われていた設備です。訓練の臨場感を出すために、実際の車両を模して作られまた。新型の訓練施設が導入され、御役御免となったため、こちらで展示されています。スタッフの遊び心で、行先や種別表示が変更されることもあるようです。しかし一般客は運転室内に入れません。今後、イベントなどで運転室を見学する機会があるかもしれません。

建物の外、東側に保存されている凸型の電気機関車、B11型15号機です。B11型のBは側面から見て動輪が2個だから。A、B、Cの2番目のBです。この機関車は1960年に所沢車両工場で製造され、西武山口線で1984年まで活躍しました。引退後は13号機とともに静岡県の大井川鐵道に譲渡されました。しかし活躍の機会がなく、10年後に浜松市の幼稚園に譲渡されました。数年は動いていたようですが、その後は放置されたようです。

2023年に放置された車両たちを鉄道模型メーカーの関水金属が引き取り、B11型の13号機と15号機は工業用蓄電池車利用の整備を手がける新トモエ電機工業御殿場工場で修理しました。このうち、13号機が関水金属の工場で動態保存車両として復活。埼玉県の鶴ヶ丘児童公園と関水金属の工場敷地で遊覧鉄道として運行予定です。

15号機はエミテラスの運営会社の1つ、西武リアルティソリューションズに再譲渡されて、2024年にこの場所に帰ってきました。波瀾万丈の生涯の末に、生まれた場所に帰ってきたわけです。

おとぎ電車から建物沿いに南へ歩くと、歩道に線路が埋め込まれています。建物側に立ってみると、道路の先に所沢駅があります。この線路はかつて、所沢駅からこの場所までつながっていました。これが「エミテラス所沢」になる前の土地の役割を示しています。それは「西武所沢車両工場」です。2000系電車も、おとぎ電車も、この場所で生産されました。

広大な面積を持っていた西武所沢車輌工場は、文字通り西武鉄道の電車を作る工場でした。その前身は1921年に設置された「帝国陸軍立川航空工廠南倉庫」です。物資を輸送するために、武蔵野鉄道(現・西武池袋線)の所沢駅から引き込み線が作られました。その後、倉庫から工場に変わり、航空部品を作っていました。戦後、西武鉄道は自社で電車を生産するため、連合軍の資産だった工場を借りて「復興社所沢車輛工場」とします。復興社は西武鉄道の子会社です。1973年に工場は西武鉄道の直属になりました。

戦後、大手私鉄は車両が被災したため、国鉄と同じ車両を国から割り当ててもらいました。西武鉄道は割り当てを待てないとばかりに、各地の被災車両を引き取り、所沢車両工場で再生しました。そこで技術を磨き、新型電車の開発や製造も手がけるようになりました。しかし、車体が鋼鉄製からステンレス製、アルミ製へと変わり、車両生産を外注するようになると、所沢車両工場の主な役目は点検と修理になりました。

2000年に最新の点検設備を備えた武蔵丘車両検修場が開設されると、所沢車両工場は役目を終え、閉鎖されました。西武鉄道としては社有地を遊ばせるにはもったいなく、新たな投資によって「稼ぐ土地」にしたいはずです。しかし、所沢市の中心部でこれだけの土地を独自に開発できません。周辺の道路も関わってくるため、計画の制定と実施には自治体の協力が必要です。

所沢市は1983年から「所沢市都市再開発方針策定調査」を実施し、1988年に中心市街地再開発事業街区整備基本計画を策定しました。その後、所沢車両工場の移転が決まり、新たな再開発計画が決まりました。この計画のなかで「にぎわい創出ゾーン」の核施設として「エミテラス所沢」が開発されました。広大な鉄道用地の跡地は、自治体も巻き込んだ再開発が行われるという好例です。

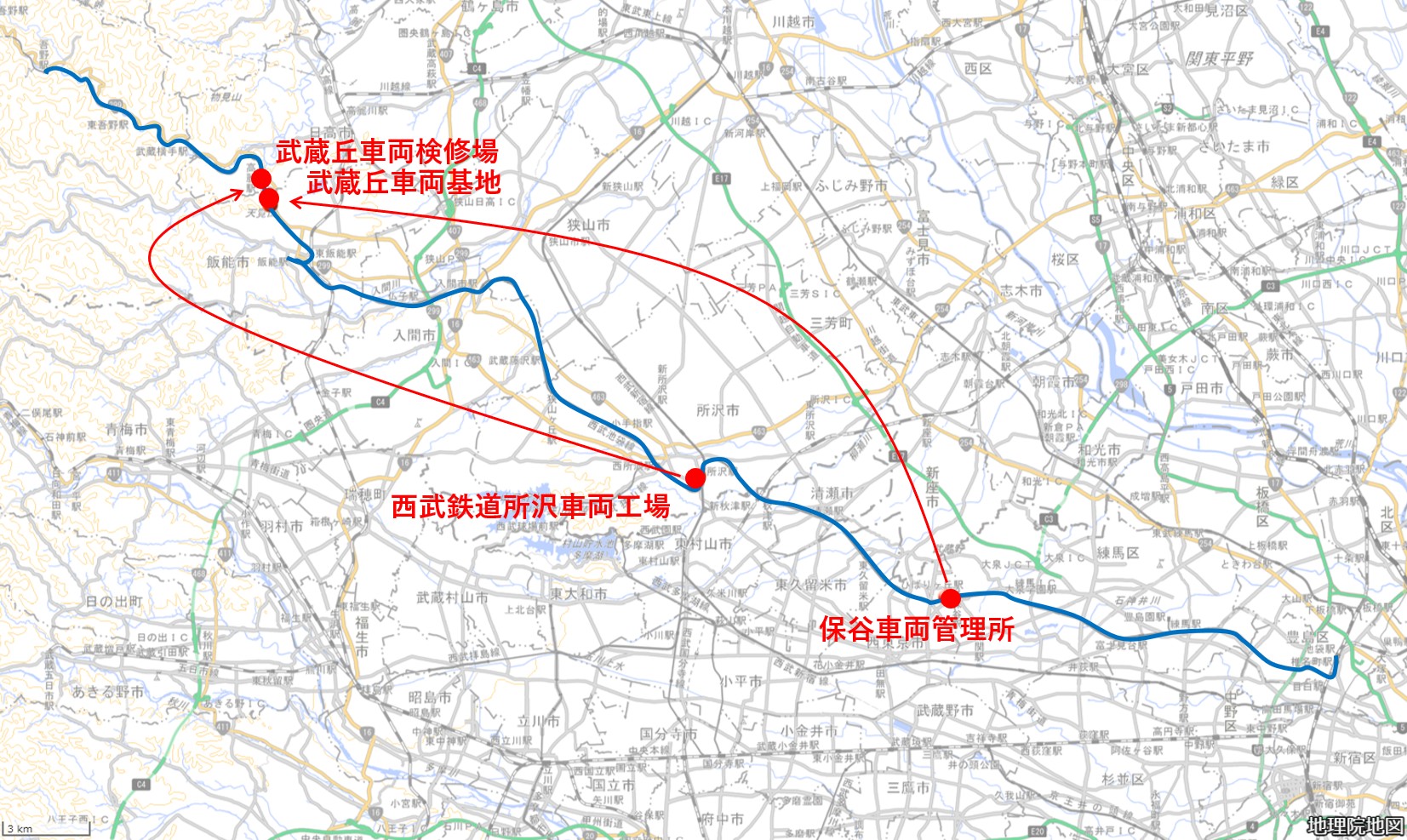

西武鉄道は2001年に武蔵丘車両検修場を新設し、所沢車両工場の機能を移転しました。武蔵丘車両検修場は西武池袋線の東飯能駅~高麗駅間にあります。池袋駅から見て、所沢駅より21.7kmも奥にあります。敷地面積は8万4750平方メートルで、西武所沢車両工場の2倍以上に拡張されました。

武蔵丘には電車の車両基地も設けられました。保谷駅付近にあった保谷車両管理所を移転して武蔵丘車両基地となりました。武蔵丘車両基地は保谷駅より32.1kmも奥になり、敷地面積は約2倍になりました。

このような鉄道用地の郊外移転は、経営戦略の上でとても有効です。その理由は「土地の価値が上がったから、有効に使おう」です。

鉄道を建設し、列車の運行本数を増やすと、車両基地を拡張する必要があります。しかし、鉄道を建設したがゆえに、沿線の土地の値段は上昇します。元の車両基地の周辺には家やビルが建っており、移転補償金なども必要となります。高額な土地を買って拡張するくらいなら、より郊外に広い土地を確保して移転したほうがいい、となります。

鉄道開業当初は区間も短く、車両基地は起点のそばに作られました。しかし、郊外へ開発した結果、路線も延長しています。郊外にあらかじめ鉄道用地を確保してから延伸するという方法もあります。大都市近郊私鉄の場合、郊外に車両基地があったほうが、通勤客のための上り列車を出しやすくなります。

鉄道用地を郊外に移転する理由はもう一つ。価値の上がった土地を鉄道用地にしておくなんて「もったいない」からです。車両基地や車両工場の土地は利益を生みません。しかし、商業施設や住宅にすれば、土地の賃貸収入を得られます。売却すればもっと短期的には大きな収益になります。利益を生む土地になるわけです。持ち家はコストがかかるだけですが、賃貸住宅からは家賃収入を得られます。これと同じことですね。

これは「A列車で行こう」シリーズでも同じことです。発展した地域の真ん中に車両基地を置くなんてもったいない。郊外に車両基地を確保して、高層ビル、高層住宅、商業施設を作りましょう。都市の成長に合わせて車両基地を移転すれば、所沢のようなリアルな景観になることでしょう。

もっとも、私の場合は早い段階でマップ外に線路を繋ぎ、夜間は列車をマップ外に放り込んでしまいます。リアリティには欠けますが、どんなに車両が増えても土地代が増えないのでお得です(笑)。

掲載日:2025年5月9日

提供:A列車で行こうポータルサイト「A列車jp」(https://www.atrain.jp/)